O que o orgulho LGBT representa para a prevenção do HIV/aids nestas comunidades?

Por Regina Facchini[1]

As manifestações públicas marcadas pela irreverência são um instrumento político tradicional no movimento LGBT. Em 13 de junho de 1980, um ato público realizado em frente ao Teatro Municipal de São Paulo contra a “Operação Limpeza” promovida pela polícia civil de São Paulo e capitaneada pelo então delegado José Wilson Richetti, marcava o que bem poderia ser lido como um Stonewall brasileiro. Com palavras de ordem irreverentes, cerca de mil pessoas caminharam pelas ruas do centro de São Paulo numa manifestação contra a violência policial, ou o que hoje poderíamos reler como homofobia institucional.

Herdeiras dessa tradição, as paradas surgem em um momento no qual a vulnerabilidade individual, social e programática de LGBT à violência e a agravos à saúde no Brasil era muito maior do que é atualmente. Nos tempos que seguiram, passamos por um momento de avanços fundamentais na redução dessas vulnerabilidades e hoje nos encontramos em um contexto de avanço de uma articulação entre ultraliberalismo econômico e conservadorismo com ampla exploração de moralidades conservadoras e reacionárias.

No atual contexto marcado por vulnerabilidade programática e ampliação da vulnerabilidade social, eu diria que o orgulho LGBT e manifestações públicas como as paradas são instrumentos de luta imprescindíveis. Argumentarei nessa direção retornando no tempo, lembrando da presença ativa de pessoas vivendo com o HIV na construção do Orgulho LGBT e das Paradas, lembrando a importância das Paradas para a visibilização de lutas e demandas e para a redução das vulnerabilidades programáticas e sociais e situando três desafios no atual contexto político.

Desde o começo: ativistas e organizações pelos direitos de PVHIV/Aids presentes

Os anos 1990 foram muito importantes para o movimento LGBT: a quantidade de grupos organizados voltava a crescer e se expandir por todo o país; a aliança com diversos atores sociais se consolidava; o Estado brasileiro começava aos poucos a olhar para LGBT como sujeitos de direitos; uma atitude que pretendia deixar de lado o vitimismo e encarar a visibilidade e um caráter mais propositivo ganhava maior impulso. A luta pelos direitos LGBT dava mostras de superação de um período de ativismo heroico de poucos grupos que marcou os primeiros anos da epidemia do HIV/Aids, então chamada de “peste gay”.

Em janeiro de 1995, formava-se a primeira rede nacional de grupos LGBT, a ABGLT, no 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas (EBGL), realizado em Curitiba, que contou com a presença de 84 grupos ativistas e, pela primeira vez, de grupos especificamente voltados para travestis. Em junho desse mesmo ano, o Rio de Janeiro sedia a 17ª Conferência Internacional da Associação Internacional de Gays e Lésbicas, a ILGA. Em outubro de 1995, Marta Suplicy apresentava à Câmara dos Deputados, em Brasília, o projeto de lei 1.151, propondo o reconhecimento legal das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Nesse contexto, marcado por esperanças de mudanças, o 8º EBGL e a 17ª Conferência da ILGA foram encerrados com manifestações públicas pelas ruas de Curitiba e do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, em 1996, o jornalista e ativista pelos direitos de pessoas vivendo com o HIV/aids Paulo Giacomini era o responsável por uma coluna Gay na Revista da Folha e provocou alguns grupos para que alguma atividade fosse feita por ocasião do dia 28 de junho, comprometendo-se a noticiá-la em sua coluna. Atenderam a esse chamado os grupos Corsa, NGL-PT, CAEHUSP, Rede de Informação Um Outro Olhar, Projeto Etcétera e Tal, a Associação para Prevenção e Tratamento da Aids e os anarco-punks.

Numa noite fria e chuvosa, cerca de 150 pessoas se reuniram na Praça Roosevelt num ato público que prenunciava o desejo de visibilidade coletiva da comunidade LGBT que viria a se expressar no ano seguinte na primeira Parada. Tempos depois, Lula Ramires me contava que aquele havia sido seu primeiro contato mais próximo com organizações LGBT e marcou sua entrada para o movimento. Logo depois, Lula passaria a compor o NGL-PT e, em agosto de 1996, passava a integrar também o grupo Corsa.

No começo de 1997, ocorria em São Paulo, sob a organização do Grupo Corsa, da Rede de Informação um Outro Olhar e de ativistas independentes, o 9º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis. Esse encontro foi finalizado com uma passeata com cerca de 300-400 integrantes, pelas ruas do centro antigo de São Paulo, que se encerrou na Praça Roosevelt e foi recebendo adesões enquanto passava pelas ruas.

Depois das passeatas no final do 8º EBGL, da 17ª ILGA e do 9º EBGLT e do ato realizado no 28 de junho de 1996, muitas pessoas já pensavam que seria bárbaro se a manifestação por ocasião do 28 de junho pudesse caminhar pelas ruas cidade e ser vista por muitas pessoas. Eu mesma pensava nisso enquanto caminhava carregando a faixa do CAEHUSP durante a passeata ao final do 9º EBGLT. No entanto, todas as ideias precisam, para que ganhem corpo, daqueles que lhe deem consequências. Essa é uma característica que une as pessoas que participaram até hoje da organização dos eventos do Orgulho LGBT de São Paulo e de outros locais do país: a capacidade de dar consequências e concretude a ideias.

Lula Ramires, Denise Coelho e Paulo Giacomini começaram a dialogar com as pessoas no movimento em torno de uma ideia que tiveram numa conversa: por que não saímos às ruas de São Paulo para celebrar positivamente o orgulho de sermos quem somos, para mostrar que existimos, somos muitos e muitas, somos felizes, pessoas comuns, cidadãos e cidadãs que precisam ter garantias de vida digna respeitadas?

A ideia ganhou eco e uniu vários grupos na criação de uma Comissão Organizadora da Parada do Orgulho GLT. O Corsa, o Núcleo de Gays e Lésbicas do PT, o Centro Acadêmico de Estudos Homoeróticos da USP, o Etcétera e Tal, a Associação para a Prevenção e Tratamento da Aids, o Núcleo GLTT do PSTU, o Grupo Expressão de Campinas e os Anarco-Punks integraram essa comissão, e o apoio do Mix Brasil, da Comissão Municipal de Direitos Humanos, da Casa Brande Lee e do Sindicato das Costureiras se fez presente.

No 28 de junho, pela manhã estávamos ansiosos e apreensivos: como será que vai ser? Virá alguém participar? Seremos vítimas de algum grupo intolerante? Até hoje me lembro da nossa divisão de tarefas – que me colocava na coordenação da comissão de segurança, composta por jovens, garotos e garotas anarco-punks – e sou incapaz de não me emocionar vendo uma foto da nossa Kombi branca, emprestada pelo Sindicato das Costureiras, onde ficava o microfone para as falas e palavras de ordem e que tocava as fitas K7 de MPB gravadas pela Denise. Tudo deu certo, a Parada aconteceu pacificamente e cresceu.

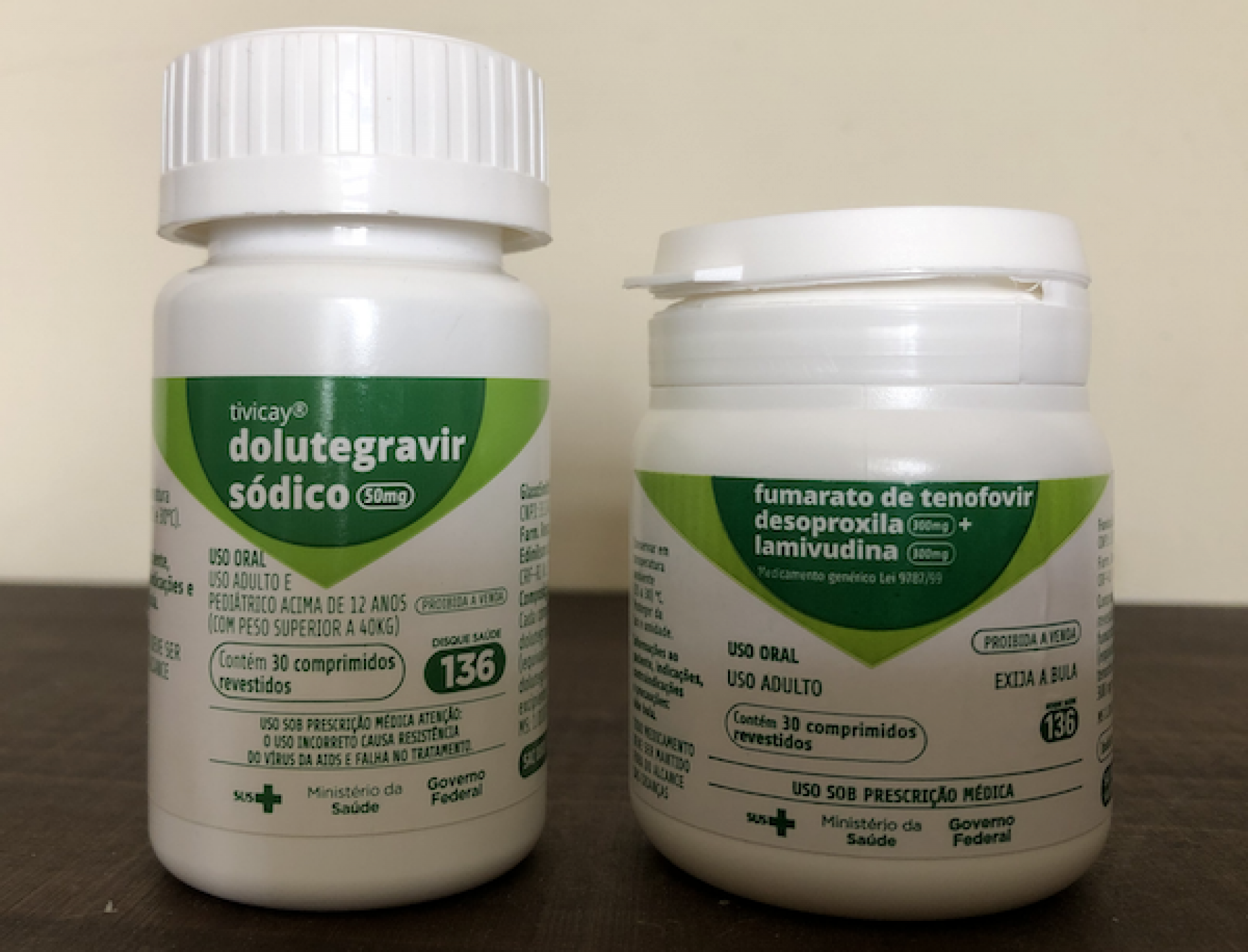

Ao longo do tempo, com o crescimento da parada, ações de prevenção foram desenvolvidas pela própria organização e pelos programas de DST/aids nos níveis municipal, estadual e federal. Distribuição de preservativos, oficinas, trio para organizações. Em meados dos anos 2000, a Associação da Parada de São Paulo participava de comitês técnicos voltados à saúde de LGBT e à prevenção do HIV/aids. Nesse mesmo contexto, paradas se multiplicavam no interior do estado, incentivadas pelas ações do Programa Estadual de DST/Aids, que estabeleciam parcerias nas quais seminários envolvendo debates sobre prevenção e cidadania precediam a realização de Paradas locais. Várias paradas no interior do estado foram e são geridas por organizações de luta contra o HIV/aids. Nessa direção, a história das paradas no estado de São Paulo – e arrisco dizer que, em grande medida, no país – é indissociável de ações de prevenção e da luta contra a epidemia e é marcada pela presença de pessoas vivendo com o HIV/aids.

Nas paradas, ações de prevenção, bem como sua necessidade são visibilizadas. Isso acontece porque as paradas se tornaram ao longo do tempo grandes holofotes que se voltam para demandas da comunidade e fazem com que as mesmas repercutam nas mídias, escolas e nas ruas. Um desafio, contudo, diz respeito à articulação entre a passagem da ideia de visibilidade positiva para uma visibilidade que seja também positHIVa. Retomo esse desafio ao final. Antes gostaria de voltar um pouco o olhar para o orgulho LGBT e as paradas como holofotes.

A visibilidade massiva e a luta por direitos

A Parada nos permitiu sair do impasse que exigia a exposição individual e que se abrisse mão do direito à privacidade para garantir direitos coletivos. Hoje essa responsabilidade se tornou mais coletiva e ganhou uma cara muito mais diversa: passamos de duas mil a mais de três milhões de pessoas e nossas demandas ganharam manchete dos maiores jornais e se tornaram matéria de TV em horário nobre. Essa visibilidade se reverteu em favor da luta pelos direitos sexuais. E esse crescimento refletiu a expansão e o fortalecimento de um campo social que acredita na diversidade das expressões afetivo-sexuais e de gênero e na legitimidade de todas elas. Mas mesmo quando a mídia não é ainda capaz de nos retratar com respeito, o efeito não se perde. Pelas escolas, empresas e pontos de ônibus, no dia seguinte, por décadas se falou da Parada, propiciando a abertura de espaço para que intervenções contra o preconceito acontecessem a partir dos próprios cidadãos e cidadãs que viveram a experiência de estar ali.

Avanços no reconhecimento e promoção dos direitos de LGBT são observados a partir dos anos 1990, com a incorporação de ações de prevenção ao HIV e aids entre “homens que fazem sexo com homens” e a inclusão da categoria “homossexual” no I Plano Nacional de Direitos Humanos (1996). Os anos 2000 representam o ápice desse processo de cidadanização, tendo como marco a criação do programa Brasil sem Homofobia, destinado a promover a cidadania de LGBT a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação, em 2004, e a realização da I Conferência de Políticas para LGBT, em 2008. Ao longo da década estabeleceram-se regulações como a que assegura o uso civil do “nome social” por pessoas trans, bem como políticas públicas em diferentes níveis de governo (municipal, estadual e federal) voltadas a combater a discriminação.

Entre essas políticas, destacam-se a instituição, em 2008, do Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde; e, em 2010, da Política Nacional de Saúde Integral a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, ambas iniciativas do Ministério da Saúde. No âmbito da educação, destacam-se as ações articuladas entre o Ministério da Educação e outros ministérios na segunda metade dos anos 2000 visando a formação continuada de professores em relação a gênero, sexualidade e questões étnico-raciais e medidas do MEC permitindo o uso do nome social em exames como o Enem, desde 2014, e mais recentemente em exames como o Encceja e o Revalida no âmbito da educação básica. Os dados sobre uso de nome social no Enem indicam a quadruplicação da utilização entre 2014 e 2016 e hoje já contamos com dezenas de universidades que reservam vagas para pessoas trans em seleções para pós-graduação.

No início dos anos 2010, pesquisadores e ativistas LGBT chamavam atenção para as dificuldades de converter políticas públicas em legislação e para o escopo efetivamente alcançado pelas políticas direcionadas a LGBT, vistas como “fragmentárias, pontuais e periféricas”. As tentativas pela via do Legislativo em âmbito federal têm sido malsucedidas, vide a proposta de inserir a não discriminação por “orientação sexual” na Constituição Federal de 1988 e outros pleitos que atravessaram as décadas de 1990 e 2000 e acabaram arquivados, como a definição de crimes resultantes de discriminação ou preconceito relativos a orientação sexual e identidade de gênero ou o reconhecimento legal das uniões entre pessoas de mesmo sexo. Avanços importantes, contudo, se deram pela via do Supremo Tribunal Federal (STF), como o reconhecimento da união homoafetiva estável como entidade familiar, a alteração de prenome e gênero no registro civil, independentemente de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo e sem necessidade de autorização judicial, a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo e a recente decisão envolvendo a não restrição à doação de sangue.

Ainda que tais avanços tenham transformado positivamente a vida de LGBT no país, a primeira metade da década de 2010 foi marcada pela morosidade da agenda de direitos dessa população no âmbito federal e pela intensificação dos investimentos na reversão de direitos. Têm se multiplicado projetos de lei que propõem excluir uniões homoafetivas do rol das entidades familiares reconhecidas pelo Estado brasileiro, restringir a possibilidade de uso de nome social por pessoas transexuais ou travestis, ou mesmo que favorecem possibilidades de oferta de terapias de reversão sexual.

Os avanços na proteção aos direitos humanos de LGBT observados recentemente no Brasil estiveram ancorados num contexto de reconhecimento de direitos sexuais e reprodutivos e de combate à intolerância no âmbito das Nações Unidas, mas fragilizam-se sensivelmente ao sabor dos processos transnacionais de politização reativa das moralidades e do campo religioso.

Os efeitos de tal conjuntura política já se fazem sentir no único aspecto da saúde de LGBT monitorado sistematicamente ao longo do tempo no Brasil, os dados sobre o HIV e aids. No ano em que o atual governo federal foi eleito, a prevalência de HIV entre “homens que fazem sexo com homens” com 25 anos ou mais era de 19,8% e de 9,4% entre os de 18 a 24 anos, contra 0,6% na população em geral, e registrava-se incremento de 32,9% na proporção de casos de aids entre homossexuais e bissexuais na década anterior (Boletim Epidemiológico de HIV/Aids 2017).

O HIV como farol e nossos desafios atuais

Extremamente sensível à desatenção e violações a direitos humanos, os dados relativos ao HIV/aids nos servem de farol: a exploração político-eleitoral do conservadorismo e o manejo da desinformação para fins eleitorais estão transformando negativamente tanto elementos relacionados à vulnerabilidade programática (desinvestimento nas ações de prevenção e cuidado e desmonte do SUS) quanto aqueles que dizem respeito à vulnerabilidade social.

Em artigo que compara características sociocomportamentais de HSH abordados em estudos com amostragem direcionada pelos respondentes realizados, respectivamente, em 2009 e 2016 em 10 e 12 cidades brasileiras, identificou-se que em 2016 houve relatos mais frequentes de discriminação (27,1% vs. 64,6%) e de violência física (12,8% vs. 23,9%) e sexual (14,9% vs. 20,9%).[2] Isso indica que a violência contra LGBT já vinha aumentando. Contudo, uma pesquisa realizada no período próximo às eleições federais de 2018 indicam uma agudização da violência nesse período e mudanças na dinâmica tradicionalmente observada: além do predomínio da violência por desconhecidos nas ruas ou ambientes comerciais, há um crescimento das situações de agressão e discriminação em ambientes de convivência cotidiana, como na família, no trabalho e na escola ou universidade.[3]

Recentemente o Conselho Federal de Psicologia lançou também o Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas. O documento evidencia o uso que vem sendo feito desses estabelecimentos como “locais em que se retoma o modelo de asilamento de pessoas com transtornos mentais, superado no Brasil pela Reforma Psiquiátrica Antimanicomial (Lei 10.216/2001)”. O documento, que traz uma sessão específica sobre violações relacionadas à diversidade sexual, identificou “privação de liberdade, uso de trabalhos forçados e sem remuneração, violação à liberdade religiosa e à diversidade sexual, internação irregular de adolescentes e uso de castigos – que podem, inclusive, configurar crimes de tortura – fazem parte dos resultados encontrados pela inspeção”.[4]

Os dados mencionados nos últimos parágrafos sugerem um alerta sobre a gravidade e a piora das condições dos direitos humanos de LGBT no Brasil. Nesse contexto, gostaria de finalizar esta reflexão com três desafios que relacionam o orgulho LGBT à prevenção nessas comunidades. Um primeiro, imprescindível à sobrevivência dos vários sujeitos que têm seus direitos atacados nos últimos anos é a articulação solidária em frentes amplas de luta pela vida e pelo bem-viver. É pelas mãos de pobres, trabalhadores do campo e da cidade, negros/as, indígenas, quilombolas, feministas e LGBT, conscientes de que não são lutas isoladas mas pessoas atravessadas por estruturas de poder que garantem os privilégios de poucos e a enorme desigualdade social de nossos país, que podem vir as mudanças necessárias.

Um segundo desafio é o de deixar que o farol representado pelos dados de crescimento da epidemia do HIV/aids nos alerte para a gravidade do momento que vivemos e dirija o grande holofote representado pelas celebrações do orgulho LGBT para a necessidade de mudar as atuais condições que incidem sobre a vulnerabilidade social e programática ao HIV e à aids, mas também à violência. As paradas e celebrações do orgulho LGBT nos ajudaram a sair de um contexto em que o adoecimento, a morte e a violência eram grandes flagelos de nossa comunidade. Tratava-se de um momento em que os ventos eram favoráveis aos direitos humanos e à ampliação da qualidade de nossa democracia. Infelizmente, o contexto político atual é muito desfavorável e precisamos buscar a vontade política de luta por direitos humanos e democracia onde quer que estejam.

Por fim, mas não menos importante, é fundamental que atividades do orgulho continuem pautando a questão do HIV/aids e promovendo ações de prevenção. Mas é preciso ir além disso: é preciso ações explícitas no combate à sorofobia na comunidade. O preconceito contra pessoas vivendo com o HIV na comunidade é intenso e mobiliza conflitos e ressentimentos. Mas nesse quesito precisamos aprender com as novas gerações: a positHIVidade não é sinônimo de vergonha, ou o contrário do orgulho, ela demanda visibilidade e uma ética coletiva do cuidado. É a partir dessa ótica que coletivos como o Amem, o Loka de Efavirenz e o Contágio têm ocupado o calendário do orgulho. O artivismo, a irreverência, a valorização do lúdico nos lembram nossas históricas ferramentas de luta. Mas é imprescindível que aprendamos neste momento com a ética do cuidado coletivo trazida pelos coletivos.

[i] Regina Facchini é antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu e docente dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais e em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas. Atuou organicamente no movimento LGBT de São Paulo entre 1996 e 2011, tendo participado da organização da primeira e de mais sete Paradas do Orgulho LGBT de São Paulo entre 1997 e 2008.

[2] Guimarães, Mark Drew Crosland; Kendall, Carl; Magno, Laio; More. Comparing HIV risk-related behaviors between 2 RDS national samples of MSM in Brazil, 2009 and 2016. Medicine. 97(1S):S62-S68, May 2018. Disponível em: https://journals.lww.com/md-journal/toc/2018/05251.

[3] Bulgarelli, Lucas et al. Violência contra LGBTs+ nos contextos eleitoral e pós-eleitoral. Gênero e Número, 2019. Disponível em: http://violencialgbt.com.br/dados/190321_relatorio_LGBT_V1.pdf.

Compartilhe nas redes sociais: